Вот нашёл ещё кое-что о римской разведывательной системе.

---------------------------------------------------------------------------

Елена Серебрякова

Разведка в эпоху Древнего Рима Сципион Африканский

Сципион Африканский творчески использовал опыт иностранных коллег.

Победитель-ученик взял все от побежденного учителя

ПОЛНОЕ отсутствие сведений о какой-либо организованной разведывательной системе римлян в эпоху республики объясняет частые военные неудачи. Порой лишь земледельцы и путники, бегущие в город под защиту каменных стен, приносили весть о приближении врага, о чем свидетельствует Тит Ливий в "Истории Рима от основания города".

Значение информации уже в древнейшие времена осознали власти Карфагена - опаснейшего врага Рима. Карфагенские эскадры на Корсике и Сардинии следили за появлением чужих судов и проверяли каждый корабль, направлявшийся в акваторию между Сардинией и Гибралтаром. Оловянные шахты на Северо-Западе Испании они охраняли так тщательно, что греки и римляне долгое время гадали, с каких далеких островов его привозили. Римлян поразила карфагенская разведка, действовавшая в Испании; об этом говорится в "Естественной Истории" Плиния Старшего, который приписывает ее устройство Ганнибалу.

При подготовке к вторжению в Италию через Альпы Ганнибал разослал своих агентов по всей Галлии, благодаря чему большинство галльских племен перешло на сторону Ганнибала, прежде чем римляне узнали что-либо о происходящем. По словам Аппиана, Ганнибал послал разведчиков в Альпы, чтобы обследовать перевалы, которые предстояло пройти. Ганнибал тщательно продумывал каждый шаг трудного похода, и прежде чем начать его, он собирал максимум информации.

Римляне не могли и вообразить себе Италию местом сражения их войск с карфагенянами. Как сообщает Аппиан, римский сенат послал 160 кораблей и два легиона в Африку. В Испанию отправился Публий Корнелий Сципион с 60 кораблями, 10 000 воинов. Ливий пишет, что в Риме ходили слухи, будто финикийцы пересекли реку Эбро. В действительности же, к тому времени, когда эти слухи достигли ушей римлян, Ганнибал уже пересек Пиренеи и шел через Галлию.

Кажется почти невероятным, но тем не менее после первой Пунической войны римляне так и не разработали основные способы передачи информации. Ливий сообщает, что даже галлы, знаменитые своей неорганизованностью, имели сигнальную систему - они предупреждали своих земледельцев о приходе Ганнибала. Описывая переход Ганнибала через Рону, Полибий тоже утверждает, что сигнальная система его войска работала безотказно. К своему удивлению, у римлян мы не находим ничего подобного.

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ Своим первым успехом в итальянской кампании Ганнибал был обязан македонскому царю Филиппу V, заключившему с ним союз против Рима. Однажды Филипп отправил к Ганнибалу послов. Те спокойно достигли Италии, но по дороге в лагерь Ганнибала возле Капуи были перехвачены римлянами и доставлены к римскому претору. На вопрос о цели их путешествия они заявили, что посланы царем Македонии к римскому сенату с лучшими пожеланиями и предложением заключить союз между Македонией и Римом против Карфагена. Претор, приятно удивленный таким открытием, принял послов с большим почетом и щедро предоставил им все необходимое для их долгого путешествия, объяснив дорогу в Рим и изложив подробно позиции римских и карфагенских армий.

Послы, снабженные такой информацией, без особого труда достигли штаба Ганнибала и рассказали ему о планах Филиппа. Финикиец был, естественно, доволен и послал их обратно к Филиппу со своими предложениями. На обратном пути в открытом море их перехватила римская эскадра. Послы снова стали лгать, объясняя, что держат путь в Рим и что, покинув претора, они опасались попасть в руки к финикийцам, передвигаясь по суше, поэтому пытались попасть в Рим по морю. Их объяснение показалось римскому адмиралу вполне правдоподобным. Они могли бы и в этот раз спастись, но внешность двух приближенных Ганнибала вызвала у адмирала подозрение, что и привело к провалу всей операции.

Ливий показывает, что римляне начали понимать важность разведки, только пройдя тяжелую школу сражений с Ганнибалом. Первое свидетельство того, что римляне начали применять систему сигнальных сообщений в военной разведке, можно найти у Ливия в его рассказе о том, как консул Фабий захватил город Арпы в Апулии.

Другой пример прогресса - меры предосторожности, предпринятые римлянами в 208 г. до н. э., когда их консул Марцелл был убит в бою с карфагенянами и Ганнибалу досталось консульское кольцо-печатка. На этот раз римляне, зная привычку Ганнибала подделывать письма, среагировали на редкость быстро. Как пишет Ливий, консул Криспин, "опасаясь, что карфагеняне, используя это кольцо, учинят какой-нибудь обман, успел разослать по соседним городам предупреждение, что Марцелл погиб и враги теперь владеют его кольцом, поэтому они не должны доверять никаким письмам, написанным от имени Марцелла".

Предупреждение было сделано вовремя, так как едва эти сведения достигли Салапии, как в город пришел римский дезертир, и, представившись посыльным консула, принес поддельное письмо Ганнибала с печатью Марцелла, в котором жителям города предписывалось подготовиться к приему консула. Горожане подготовились как следует. Они впустили в город римлян-дезертиров, шедших впереди армии Ганнибала и создававших видимость, будто приближается не противник, а римские войска, но когда ворота закрылись, всех перерезали. Город был спасен.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ходе второй Пунической войны римляне стали уделять больше внимания организации разведки, но до уровня карфагенян, использовавших в агентурной работе сложную систему условных знаков, им было еще далеко.

Римлянам удалось бы избежать огромных потерь во второй Пунической войне, если бы они своевременно осознали необходимость создания оперативной разведывательной системы. Следует отметить, что наибольшего прогресса в военной и политической разведке добился Сципион Африканский (около 185-129 гг. до н. э.), сыгравший решающую роль в победе римлян в третьей Пунической войне, и тем самым круто изменивший судьбу Карфагена. Вероятно, он воспользовался не только уроками, преподанными Ганнибалом, но и знаниями своего личного друга - греческого историка Полибия. Тот принял сторону римлян и считал своим патриотическим долгом убедить сограждан в превосходстве римской культуры и в необходимости ее принятия. В своих исторических трудах он воспевал миссию Рима, которому, по его мнению, самой судьбой уготовано править миром - что подтверждается четким устройством их государства, волей и военной доблестью.

Полибий детально изучил Пунические войны, и ему было несложно понять причины первоначального успеха Карфагена. Он был хорошо знаком с организацией разведывательной системы в государствах, основанных преемниками Александра Македонского, и имел возможность непосредственно на месте изучать систему Филиппа V во время военных действий.

Третья Пуническая война стала победоносной кампанией Сципиона против Карфагена. Полибий давал ему много советов по этому вопросу, когда сопровождал своего друга в Африку. Во время знаменитой осады Нуманции в 134-133 гг. до н. э., стратегически важного города на севере Испании, Полибий также был под стенами города и, по всей видимости, мог впоследствии описать эту осаду. Но до наших дней это описание не сохранилось, и приемы, которыми Сципион пользовался в этой операции, в основном зафиксированы Аппианом в "Римской истории".

Сципион использовал в военной разведке методы персидской службы связи. Он умело соединил в единую систему почтовые станции, посты с посыльными, голосовую связь, сигнальные огни для ночного времени, красные сигнальные флаги для дневного. Это явилось большим шагом вперед. Только Полибий мог предложить такое решение, так как он был хорошо знаком с греческой литературой, превозносившей персидские "придумки".

Хотя применение таких способов связи на практике имело большой успех и произвело огромное впечатление на современников, римляне тогда не пошли дальше их использования в военных целях. За весь республиканский период они не сделали ни единой попытки создать для нужд своей дипломатии какой-либо аналог системы связи македонского царя Филиппа V, хотя, как следует из написанного Ливием, были осведомлены о ней. По словам Ливия, Сципион Африканский Старший, собираясь напасть через Фракию на селевкидского царя Антиоха III, с которым римляне воевали из-за Дарданелл в Азии, решил выяснить, позволит ли римским войскам пройти через свою территорию македонский царь Филипп. К царю отправили молодого Тиберия Семпрония Гракха. Разведчик обнаружил возведенные над реками мосты и дороги, проложенные там, где прежде было трудно проехать. Царская резиденция находилась в Пелле, а Амфиса располагалась возле Фермопил. Меняя лошадей на каждом посту, он добрался из Амфиссы до Пеллы за три дня. Совершенно ясно, что римский посланник пользовался системой связи македонского царя. Тиберий Гракх ехал с обычной для македонцев скоростью, которые расстояние в 200 километров проезжали за три дня, регулярно доставляя сведения. Для римлян такая скорость передвижения казалась невероятной. Как это ни странно, но пример македонцев не использовался римлянами еще долгое время. Хотя в республиканский период было еще несколько выдающихся римских государственных деятелей, ценивших оперативную разведку и быструю связь, преодолеть апатию сената и заставить его организовать информационную службу более продуманно они не смогли.

Новый период в истории римской разведки начинается на закате республики. К I в. до н. э. власть и влияние Рима распространилась на огромные территории. Рим приближался к мировому господству. Римские легионы продвигались все дальше на восток по дорогам, где оставил свой след Александр Македонский. В этот период римляне получили возможность из первых рук узнать о различных методах военной и политической разведки и способах передачи информации, существовавших в восточных империях. С продвижением римских войск все дальше от столицы появлялось все больше предпосылок и возможностей для улучшения разведывательно-информационной системы. Завоеванные земли заполнялись римскими купцами, сборщиками налогов, агентами римских финансовых магнатов. Естественно, в их же интересах было оставаться в курсе политической ситуации в завоеванных или дружественных землях и сообщать магистратам провинций о любых действиях, угрожавших их собственным интересам и благополучию империи.

То, что римские торговцы могли быть в тоже время и шпионами, хорошо понимали все соседи Рима. Даже в ранний период с римскими торговцами зерном из южных племен и Сицилии общались исключительно осторожно. Карфагеняне при заключении мира после первой и второй Пунических войн приложили массу усилий, чтобы исключить такую опасность. Первый мирный договор, по описанию Полибия, содержал пункт, где говорилось, что торговля в Карфагене "может происходить лишь в присутствии распорядителя или представителя городской власти". В Ливии купцам запрещалось выходить за пределы Торгового мыса. Второй договор содержал еще более конкретное условие. Он гласил: "ни один римлянин не может? торговать или оставаться в портах Сардинии или Ливии дольше, чем потребуется на пополнение провизии или починку корабля. Если он был вынужден высадиться из-за непогоды, он должен отчалить в срок не позднее пяти дней. В карфагенской провинции Сицилии и в Карфагене он может делать и продавать все, что разрешено гражданам. То же разрешено карфагенянам в Риме".

Карфагеняне, всегда понимавшие важность разведки, сделали все возможное, чтобы предотвратить появление римских агентов в своем государстве в обличье торговцев, хотя сами стремились обеспечить своим купцам свободный доступ к римскому рынку.

Разведка Древнего РимаПервые шаги в информационных войнах

ПРОДВИЖЕНИЕ Рима в Малую Азию расшевелило богачей, купцов и спекулянтов. Сказочные богатства восточных империй притягивали их как магнитом. Но на пути римлян стоял понтийский царь Митридат VI (132-63 гг. до н.э.), основной противник Рима на Востоке. Как и его предшественники, он полагался не только на большие силы в сражениях, но и проводил тщательную разведку. Анализируя последовательность действий Митридата в ходе войны, историки приходят к выводу, что он имел агентов среди римлян, в том числе среди высокопоставленных лиц, благодаря чему он всегда был хорошо осведомлен о политической обстановке в Риме, в то время раздираемом гражданскими войнами между аристократическими и демократическими партиями.

Об эффективности тайной деятельности Митридата свидетельствует тщательно спланированная и молниеносно проведенная его людьми жестокая и беспощадная силовая акция - массовое убийство римских торговцев, въезжавших в Малую Азию. При этом одной из главных целей являлось физическое уничтожение осведомительной сети Рима и устранение возможных предателей и политической оппозиции из числа подданных. Безусловной целью организованного Митридатом террора являлось стремительное усиление его политического и экономического влияния через устрашение людей. Аппиан в "Римской истории" рассказывает, как Митридат готовился нанести Риму по-восточному коварный и жестокий удар:

"Митридат? тайно писал своим сатрапам и городским управляющим, что на тридцатый день от сего дня они должны схватить всех римлян и италиков в своих городах, их жен и детей и рабов италийского происхождения, убить их и бросить их тела без погребения... Тайные приказы Митридата разошлись одновременно по всем городам. Когда настало назначенное время, всевозможные бедствия прокатились через всю Азию?"

Митридат, имевший разветвленную сеть информаторов, был хорошо осведомлен о бесконечных разногласиях во властной верхушке Рима, и благодаря этому выбрал подходящий момент для подчинения себе всей Малой Азии. Это случилось в 88 году до н.э. Римлян, убитых за один день, по разным подсчетам было до 100 000 человек. Ясно, что эту акцию невозможно было бы осуществить без массовой осведомительской работы и соответствующего мощного аппарата тайной полиции.

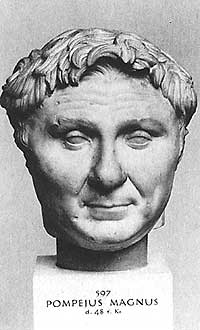

В 66 г. до н.э. после многих лет войны в Малой Азии римляне поручили уничтожение их злейшего врага в Азии молодому военачальнику Гнею Помпею. В знаменитой речи к сенату Цицерон, описывая массовые убийства соотечественников, косвенно засвидетельствовал эффективность тайной подрывной работы людей Митридата: "Сотрите то пятно, что вросло так глубоко и так давно лежит на чести римского народа. Тот, кто в один день по всей Азии и во многих городах одним письмом и одним указом обрек наших граждан на бойню, не только не заплатил сполна за содеянное, но находится с тех пор на троне уже двадцать лет и два года". Римская демократия снова дорого заплатила за отсутствие централизованной разведки.

Цицерон свидетельствует, что едва римляне снова отвоевали некоторые азиатские провинции, как новые толпы торговцев хлынули и осели там. Митридат не ошибся. Именно эти люди самостоятельно, на свой страх и риск, вновь стали информировать Рим о действиях царя Митридата и его союзника, правителя Армении Тиграна. В многочисленных письмах к представителям власти и сенаторам они призывали к решительным действиям.

Как это ни удивительно, но все политические и военные сведения передавались в Рим личными посыльными, то есть на деньги частных лиц. В частности, Цицерон в некоторых своих письмах подчеркивал надежность такого рода посыльных. Когда он служил в Малой Азии проконсулом в администрации Киликии, он советовал своему брату Аттику посылать политические новости из Рима только личным курьером одного из сборщиков налогов. Таким образом, мы вновь не находим даже следа деятельности какой-либо централизованной разведывательной службы римлян. Римская демократия, как и прежде, продолжала опираться на бдительность своих граждан и своих союзников.

В одном из писем Цицерон предупреждает товарищей, консулов и сенат о возможной опасности, грозившей Киликии и Сирии со стороны парфян, собиравшихся, по всей видимости, захватить римские территории. Источником сведений оказались римские союзники, находившиеся под постоянной угрозой быть оккупированными армией Митридата.

Таким образом, римская разведка в Малой Азии организовывалась и финансировалась частными лицами, которые были вынуждены защищать собственными силами как свои интересы, так и интересы государства, подчас рискуя собственной жизнью. Перед нами открывается интересный феномен того, как в демократическом обществе граждане берут на себя инициативу, когда их интересы совпадают с интересами государства.

Передача информации из провинций в период гражданских войн была чрезвычайно затруднена из-за опасности морских путешествий. Римляне лишили былой морской мощи Карфаген, но свой флот развивали медленно и не могли защищать торговые пути в Средиземном море. Слабели когда-то мощные флоты катящихся к закату империй Селевкидов в Сирии и Малой Азии и Птолемеев в Египте. Этими обстоятельствами воспользовались многочисленные искатели наживы. Расцвело пиратство.

Пираты Киликийского побережья Малой Азии были самыми дерзкими и опасными и к тому же проявляли политические амбиции. Митридат пользовался их помощью в кампаниях против Рима. В результате в этот период передача информации из Малой Азии в Рим значительно замедлилась. Из киликийской переписки Цицерона можно узнать, что на доставку писем, достигавших Рима обычно за две недели, уходило теперь пятьдесят дней. В речи "О назначении Гнея Помпея" Цицерон упоминает о состоянии морских путей во время гражданских войн. По его словам, римские посланники, квесторы и преторы, попадали в плен к пиратам, что, кстати, испытал даже Цезарь в юные годы.

ЗАВОЕВАНИЕ БРИТАНИИ Цезарь военным успехом обязан не только своим выдающимся способностям полководца, но и своему пониманию важности продуманной разведывательной системы. Прежде чем начать какую-либо операцию, Цезарь стремился получить максимально полные, вплоть до мельчайших подробностей, сведения о территории, на которой предполагалось действовать, об обычаях людей, населяющих ее, о политической и экономической организации, их истории. Его "Записки о галльской войне" начинаются сведениями об истории, географии и этнографии Галлии. Эти знания обеспечили эффективность первых военных выступлений против миграции гельветов с территории современной Швейцарии в Римскую Галлию.

В четвертой книге Записок Цезарь рассказывает о том, что сумели узнать его разведчики об обстановке в германских племенах на другом берегу Рейна. Он скрупулезно изучил их привычки, еду, быт и одежду, и из всех наблюдений смог сделать конкретные и полезные выводы о стойкости и выносливости германских воинов. Результаты географических, антропологических, политических и экономических изысканий Цезаря о Германии и Галлии, хоть и неточны в некоторых деталях с позиции современной науки, в целом составили важнейшую часть ранней истории этих стран. Такой же вдумчивый подход он проявил и по отношению к Британии, куда "никто, кроме купцов, не плавал... без особых на то причин, и даже купцы не знали ничего о Британии, кроме побережья напротив Галлии. Поэтому, хотя Цезарь и созвал к себе купцов отовсюду, он не мог вычислить ни величину острова, ни гаваней, в которые смогут зайти большие корабли, и не мог понять ни военной силы племен, населявших его, ни их способ ведения войны, ни соблюдаемых ими законов".

Цезарь послал в Британию с боевым кораблем одного из военачальников, чтобы тот изучил побережье и нашел подходящее место для высадки римского флота. Разведчик не сходил на берег, а исследовал бухты с корабля. Вернулся он через четыре дня. Тем временем через торговцев, которых Цезарь подробно опрашивал, местным жителям стало известно о его намерении захватить Британию. Вероятно, Цезарь предполагал возможность этого. Он пишет, что "из Британии к нему прибыли послы от нескольких племен этого острова с обещаниями дружелюбия и гостеприимства". Цезарь воспользовался этой ситуацией и направил с ними в Британию своего посла - вождя одного из союзных Риму галльских племен, и "в тех краях его приняли с великим почтением".

Из повествования Цезаря следует, что его первая экспедиция в Британию имела целью первоначальное обследование местности возможных будущих действий. Цезарь применял во время галльских кампаний старый, испытанный римлянами метод разведки посредством союзников: галльскому племени сеннонов он поручал следить и докладывать о белгах, а от ремов, - одной из общин белгов, - получал ценные сведения о военных силах и передвижениях германцев.

Война в Галлии была не из легких. Галлы оказались не только храбрыми воинами. Они владели основными методами военной разведки. Цезарь пишет: "Это привычная процедура у галлов - останавливать путников, даже против их воли, и расспрашивать каждого, что слышал и знает он о том или ином событии. В городах люди окружают купцов, заставляя их объявлять, из каких стран они прибыли и что там слышали". Цезарь отмечал, что поскольку такое любопытство зачастую представляет опасность, так как может способствовать распространению непроверенных слухов и сеять панику среди людей, старейшины галльских племен должны были контролировать распространение новостей. Цезарь описывает их меры так:

"В благоустроенных, административно развитых общинах, законом предписывается любому, кто слышал что-либо общественной важности от соседей, - по слухам или определенным сведениям, - донести информацию до магистрата, но не делиться с кем-либо еще, так как люди вспыльчивые и неопытные часто пугаются ложных слухов, от чего они могут пойти на преступление или прибегнуть к крайним мерам. Магистраты дают знать народу лишь то, о чем, как они считают, ему лучше знать. Речи о государственных делах позволены лишь на народных собраниях".

Галльская военная разведка была успешной, подчеркивает Цезарь, рассказывая о том, как шпионы противника срывали его операции. У германского племени свевов, например, были свои разведчики и посыльные, быстро передававшие всем членам племени приказ вождей о мобилизации. Однако Цезарь быстро адаптировался в меняющейся обстановке и сам широко использовал агентов военной разведки, хотя это не было принято в римском военном деле. Он оказался сильнее противников и победил.

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В конфликте с Помпеем для Цезаря было крайне важно контролировать и влиять на общественное мнение как в Риме, так и в западных провинциях. Осадив под Диррахием лагерь, где Помпей собрал свои основные силы, Цезарь использовал тщательно проработанную систему военной разведки, аналогичную той, что применил Сципион Африканский в Испании. При этом он использовал сигналы дымом, передаваемые от одного укрепления к следующему. Зная, какую важную роль сыграет вовремя пришедшая в Рим и в провинции империи весть о его победе, Цезарь постоянно держал наготове гонцов, чтобы возвестить о том, что Помпей "был осажден Цезарем и не посмел вступить в генеральное сражение". Можно предположить, что он планировал организовать распространение таких слухов в провинциях на Ближнем Востоке и в Риме с целью ослабить политическое влияние Помпея.

На этот раз Цезарь потерпел неудачу. Помпей нанес ему крупное поражение и, в свою очередь, "гонцами и посланиями в тот день нес миру весть о победе". Такие попытки влияния на общественное мнение с помощью специальных операций очень характерны для того периода и показывают нервное напряжение, царившее среди римлян и их союзников во время гражданских войн.

Но войну разведок Цезарь снова выиграл. Не испугавшись неудачи, он продолжил кампанию, сделав ставку на быстроту лазутчиков, большое количество наблюдателей и гонцов, и практически полностью разбил армию Помпея у Фарсала в Фессалии. Помпей скрылся в Египте. Хорошо понимая, какие последствия в Риме повлекут за собой новости с поля битвы, Цезарь впервые за всю римскую историю организовал систему регулярной связи посредством верховых посыльных, расставленных на пути на одинаковом расстоянии. Таким образом, сведения о победе Цезаря в Фессалии своевременно дошли до Мессины в Сицилии, которой угрожал флот Помпея. Новость прибавила смелости защитникам города и нарушила планы атакующих.

Цезарь справедливо опасался крайне негативных последствий в Риме от возможной попытки Помпея дезинформировать сенат. Поэтому, несмотря на нехватку конницы во время кампании в Греции, Цезарь без колебаний оставлял значительное количество лошадей для посыльных.

Следует подчеркнуть, что это - первый известный нам случай применения регулярной информационной системы в истории Рима, хотя, как мы отмечали ранее, эта система действовала в соседней Македонской державе. Следы этой системы еще оставались в Македонии после поражения Филиппа и его сына Персея. Можно найти еще одно, возможно, последнее доказательство существования македонской почты в сообщении Ливия: Персей, прячась во Фракии, узнал о смерти отца от гонца из Македонии. Цезарь мог знать о таких возможностях. Он рассказывает, что, прежде чем начать свою кампанию, он послал Вибулия к Помпею с предложением мира, и тот "ехал день и ночь, меняя лошадей в каждом городе". Такие станции со свежими лошадьми были, конечно, еще не государственными. Но факт, что они существовали даже после разрушения Македонской империи, наводит на мысль, что местные жители оказывали такие услуги, пользуясь системой, установленной македонскими царями. Как мы видели, Цезарь сам использовал такие возможности. Но все же, введение в римскую информационную систему государственной почты для передачи секретных сведений, финансируемой государством и управляемой римскими конниками, - его заслуга.

РИМСКАЯ империя смогла выстоять многие столетия, постоянно расширяя свои владения - механизм самосохранения государства был основан прежде всего на динамике постоянной военной экспансии. Теперь же, в разросшейся до колоссальных размеров империи стабильности можно было достичь, лишь используя опыт древних могущественных государств.

Октавиан не раз становился свидетелем пагубных последствий медлительности в разведке. Во время морской битвы у мыса Акций Антоний, противник Октавиана, недооценил состояние своего флота и бежал в Ливию. Как принято считать, в печальном исходе сражения злую шутку с Антонием сыграла египетская царица Клеопатра: в разгаре боя она приказала развернуть корабли и идти назад, в Египет. Антоний последовал за ней и, лишь достигнув Ливии, он решил послать своих агентов оценить ситуацию. Его корабли были целы, и, спохватившись, Антоний направил курьеров с необходимыми приказами, но было поздно. Плутарх в "Жизнеописании Антония" рассказывает, что его армия держалась без своего главнокомандующего семь дней, прежде чем перешла на сторону Октавиана.

Аналогичная ситуация сложилась, когда Октавиан, продолжая кампанию теперь уже в Азии, вынужден был срочно отправиться в Италию, чтобы задобрить ветеранов своей армии, которые были недовольны невозможностью принять участие в разграблении Египта. Октавиан имел все основания всерьез опасаться за судьбу кампании, с полным основанием ожидая нападения Антония в период своего отсутствия. Именно поэтому Октавиан вернулся в войска уже через месяц - очень быстро, учитывая тревожную ситуацию в столице, которую ему пришлось разрешить. Дион Кассий пишет, что Октавиан вернулся в Азию так быстро, что Антоний и Клеопатра, находившиеся в Египте, в одно и то же время узнали о его отъезде и возвращении. Антоний упустил последний шанс достигнуть успеха в ожесточенном противостоянии.

По-настоящему владеет информацией только тот, кто может организовать ее доставку. Осознавая это, Октавиан Август озаботился созданием постоянного сообщения между своей ставкой, основными войсками, границей империи и столицей, дав начало регулярной службе военно-полевых курьеров.

Во времена республики все расстояние от провинции до Рима преодолевал один курьер-статор. Октавиан поставил вдоль главных дорог станции, где курьеры менялись. Установив регулярное сообщение, Октавиан получил большую скорость доставки и возможность чаще получать свежие сведения. При этом, правда, упускалось одно преимущество старого метода. Посланника, прибывшего с места события, можно было расспросить, и он, являясь очевидцем или постоянным жителем тех мест, мог дать дополнительную информацию.

Скоро на станциях вместо пеших гонцов появились упряжки с животными. Внося коррективы, Октавиан сознавал, что такой вид имперской почты послужит удобным средством передвижения для магистратов во время официальных миссий. Поэтому Октавиан ввел эвекцион (evectio) - документ, дававший уполномоченным лицам право получить лошадь или упряжку на станциях в муниципалитетах, по территории которых они проезжали. Это было началом регулярной государственной почты (cursus publicus), существовавшей вплоть до падения Римской империи. Императорская почта была не только средством быстрого передвижения и передачи информации. Она превратилась в наиболее удобный инструмент скрытого управления населением, контроля за общественным мнением и влияния на него. В ранний имперский период основными агентами с такими задачами были фрументарии, которые первоначально снабжали зерном и провизией армию и военные поселения. Об этом упоминают Ливий, Цицерон и Цезарь.

В "Истории гражданских войн" Аппиана есть интересное замечание, иллюстрирующее, насколько удачно могли быть использованы агенты-торговцы в политической пропаганде или шпионаже внутри армии. Идея родилась у Октавиана, когда он узнал, что Антоний, тогда еще бывший его временным союзником, подготавливая наказание убийц Цезаря, подрывает его авторитет среди римского населения. Аппиан пишет, что Октавиан Август в ответ на это вынужден был направить в города своих агентов, чтобы исправить положение. С этой же целью он послал нескольких агентов под видом торговцев в лагерь Антония под Бриндизи.

Возможно, это первое свидетельство работы фрументариев в качестве политических агентов. Аппиан утверждает, что такая пропаганда была достаточно эффективна, и отличить настоящих дельцов от замаскированных шпионов было невозможно.

Начиная со II в., деятельность фрументариев стала более активной, и, в конце концов, так стали называть солдат, выполнявших прежде функции спекуляторов - разведчиков-следопытов. Из поздних латинских источников следует, что в последующем каждый легион имел собственный отряд фрументариев, то есть под этим словом уже просто подразумевали разведчиков.

Некоторые случаи из деятельности императорской разведки описывает Плутарх. В его "Истории империи" говорится, что император Адриан с их помощью следил за личной жизнью своих приближенных, разрешая порой их семейные ссоры и прочие неурядицы. Во всем полагался на своих фрументариев в продвижении к трону императора узурпатор Макрин. Фрументарии императора Галлиена постоянно оповещали его о том, что говорят о нем сановники. Это была мера предосторожности против действий возможных конспираторов, но нетрудно понять, что такой конфиденциальной информацией можно было легко злоупотребить.

При Максимине и Бальбине фрументарии упоминаются как гонцы-всадники. В некоторых латинских текстах эти тайные агенты появляются иногда в роли жандармов и центурионов в римских "концентрационных лагерях", которые обычно устраивались возле крупных шахт, где работали осужденные.

Таким образом, прослеживается интересная эволюция: отряды, изначально выделявшиеся в легионах для военной разведки, постепенно превращаются в особые отряды личной охраны императора. Агенты начинают исполнять некоторые обязанности полицейских, формируя особое подразделение уголовного розыска, контролируют население, отслеживают передвижения подозрительных субъектов, опекают государственную почту - важнейшее звено в управлении огромной империей, - и даже выступают в роли палачей. Вместе с тем фрументарии Древнего Рима не были тайной полицией в современном понимании. Они не составляли единую группу, управляемую одним начальником, отдающим собственные приказы. Они были солдатами, специализированными для военной разведки, взятыми на службу центральными или провинциальными властями для особых задач, которые они могли выполнить более эффективно, чем обычный солдат регулярной армии.

Деятельность фрументариев открывает некоторые непривлекательные черты Римской империи, которые становились все заметнее по мере превращения принципата, основанного Августом, в монархию восточного типа. Эти черты скрывались за блеском и богатством, которыми были окружены идеи абсолютной монархии. Август и его преемники, создавая центральные административные бюро империи, не сохранили в них чиновников, работавших в администрации в республиканский период, но доверили важные и ответственные посты людям, зачастую низкого происхождения, руководствуясь лишь степенью их личной преданности. Таким образом, дворцы становились гнездом интриг и заговоров, где часто главную разрушительную роль играли фавориты, бывшие рабы, корыстные куртизанки и властолюбивые жены. Мы упоминаем об этом, чтобы проиллюстрировать, как легко императорские фрументарии могли злоупотреблять положением в разведывательной системе, обогащаться и продавать конфиденциальную информацию и свои услуги авантюристам и сомнительным личностям, преследовавшим цель любой ценой уничтожить личного или политического врага. Губительная деятельность фрументариев скорее всего расцвела именно в III в., при династии Северов, когда вновь была развязана гражданская война и армия стала контролировать выбор императоров. Фрументарии стали настолько невыносимы и ненавистны населению, что, когда император Диоклетиан начал реорганизовывать всю государственную машину, он решил ликвидировать этот институт, однако скоро осознал, что не может справиться с управлением огромной империей без организованной внутренней разведывательной системы. После упразднения института фрументариев, он основал специальную службу разведки и контрразведки - корпус агентов по общественным делам (agentes in rebus).

Вероятно, римляне имели собственных агентов в соседних племенах, которые тайно поддерживали связь с пограничными постами. Есть единственное свидетельство, зафиксированное Аммианом Марцеллином, на основании которого можно сделать вывод, что засланная агентура существовала. Это упоминание от 368 г. об упразднении такого института Феодосием:

"Класс людей, существующий с давних пор, о которых я рассказывал кое-что в "Истории Константа", постепенно стали продажными, и в итоге он [Феодосий] прогнал их с постов. Их изобличили в том, что они в жажде наживы в различное время предавали врагам все, что происходило у нас, тогда как их долгом было бывать везде во всех дальних краях, чтобы давать информацию военачальникам о восстаниях среди соседних народов".

В древнеримских фортификациях были обязательными башни, расположенные на определенном расстоянии друг от друга. Между ними прокладывали хорошую дорогу. Эти башни использовались не столько для защиты, сколько для сигнальной связи. На знаменитых колоннах императоров Траяна и Марка Аврелия, где изображены их победные сражения, можно увидеть солдат, сигналящих горящими факелами с башен на пограничных валах, предупреждая о приближении варваров. Это прямое доказательство того, что в имперский период система сигнальных огней наконец-то появилась в армии Древнего Рима.

Из "Истории" Тацита можно заключить, что чужеземцы могли пересечь границу империи только в дневное время и были обязаны оставить свое оружие на границе. Продолжить путь они могли только с охраной, за которую должны были заплатить. Дион рассказывает, что торговля с этими племенами разрешалась в специально отведенных местах и в определенное время. Аммиан Марцеллин подтверждает, что такие же условия существовали на римских границах с Персией.

Преодолев пренебрежительное отношение к военной разведке, характерное для республиканского периода, римляне не торопились с дальнейшим развитием спецслужб. Они крайне неохотно углублялись с разведкой в другие страны. Зачастую им было неизвестно, что происходило за несколько миль от границ, пока какое-либо союзное племя ради своей же безопасности не сообщало о действиях "варваров", приближающихся к границам римских провинций. Такое безразличие к миру иноязычных народов оказалось для Рима фатальным.

Prediger Римская разведывательная система 23.9.2005, 6:32

Prediger Римская разведывательная система 23.9.2005, 6:32

Ulpia Trajana могу предоставить свой доклад почти по этой теме.

... 29.7.2007, 21:27

Ulpia Trajana могу предоставить свой доклад почти по этой теме.

... 29.7.2007, 21:27

Prediger Фактически из этого материала получается, что римс... 29.7.2007, 23:13

Prediger Фактически из этого материала получается, что римс... 29.7.2007, 23:13

Ulpia Trajana Цитата(Prediger @ 29.7.2007, 23:13) Факти... 14.8.2007, 23:10

Ulpia Trajana Цитата(Prediger @ 29.7.2007, 23:13) Факти... 14.8.2007, 23:10

Loyalist А насчёт разведки: я посмотрел у Е.А.Разина в ... 15.8.2007, 20:19

Loyalist А насчёт разведки: я посмотрел у Е.А.Разина в ... 15.8.2007, 20:19

Lokky Прочитал всё вышенаписанное. Если честно, удивился... 21.8.2007, 9:34

Lokky Прочитал всё вышенаписанное. Если честно, удивился... 21.8.2007, 9:34

Prediger СПЕЦСЛУЖБЫ ВИЗАНТИИ

После того, как администрация... 6.12.2020, 12:58

Prediger СПЕЦСЛУЖБЫ ВИЗАНТИИ

После того, как администрация... 6.12.2020, 12:58

Ответов

Ответов